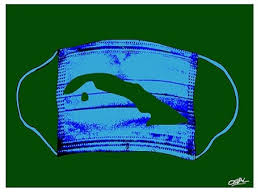

No había transcurrido un mes desde que se puso fin a la obligatoriedad del uso del nasobuco, y ya se anunciaba en Cuba la noticia del incremento de los casos de personas contagiadas por la COVID-19.

No había transcurrido un mes desde que se puso fin a la obligatoriedad del uso del nasobuco, y ya se anunciaba en Cuba la noticia del incremento de los casos de personas contagiadas por la COVID-19.

Casi dos meses después de implementada la medida, continúan incrementándose los casos confirmados, ligeramente, pero ahí están. Ahora, como consecuencia, se dispuso el imperativo de su empleo en medios de transporte colectivos y círculos infantiles.

Desde que se hizo público el fin de la obligatoriedad, hubo quienes, en las redes sociales y en la calle, arremetieron contra la decisión, por considerarla una puerta abierta al letal virus. Que fue un error, pues si en medio del pico más alto de la pandemia y con un cuerpo legal vigente que penaba con multas por andar en la calle sin ese tipo de protección, había gente que la incumplía, imagínense ahora..., entre otras opiniones.

No creo, sin embargo, que haya sido una determinación errática; más bien el resultado de meses de trabajo, enfrentamiento y vacunas que hicieron posible que, para finales de mayo, el país pudiera declarar el control de la COVID-19.

El error, a mi juicio, fue y sigue siendo otro, y tiene que ver con lo que no se hace bien; o mejor dicho, con lo que se deshace; con la falta de rigor en la aplicación de las disposiciones, un mal que debe encontrar cura porque están en juego la vida y también, el esfuerzo de tanta gente para que se produzca un respiro en medio de muchas complejidades, esas que vivimos a diario y no absolutamente, a causa de la enfermedad.

Cuando hablo de la falta de rigor, me refiero a las personas que parecen no tener percepción del riesgo, y con síntomas respiratorios y siendo de las llamadas vulnerables, no lo emplean como medida de protección, no solo ante el nuevo coronavirus.

Me refiero, también al necesario control por las autoridades para que se cumplan las medidas en su integralidad. Porque sucede que sí, no es obligatorio llevar la mascarilla en actividades públicas, pero al dar a conocer esa decisión, se estableció a partir del 31 de mayo pasado la obligatoriedad de su uso en escenarios con aglomeración de personas, donde no sea posible un adecuado distanciamiento físico.

Basta asomarse a una cola para encontrarse ancianos, embarazadas y niños sin el cubreboca. Como también personas que entran sin protección de ese tipo a establecimientos de servicio con evidentes síntomas catarrales, tosiendo a diestra y siniestra, y sin mascarilla.

Otra recomendación fue que en cada uno de esos lugares, así como en los servicios sanitarios y áreas de elaboración y expendio de alimentos, y en las viviendas se debe garantizar los recursos necesarios para el lavado y desinfección de las manos y las superficies.

se debe garantizar los recursos necesarios para el lavado y desinfección de las manos y las superficies.

En ese contexto, actúan en contra la inconsciencia individual, pero también la falta de garantía para que se cumplan con rigor medidas como el uso de hipoclorito de sodio para, entre otras acciones sanitarias, realizar la desinfección de locales y superficies.

En una farmacia dicen que no poseen agua destilada o solución madre (cloro) para elaborarlo; en otras informan que está roto el destilador.

Y la verdad es que no se trata de casos aislados. Según precisiones hechas a esta reportera, recientemente en el Departamento comercial de la empresa de Farmacias y Ópticas, hasta el fin de semana último, solo tres de las 28 unidades de expendio de medicamentos con que cuenta la ciudad de Guantánamo, contaban con hipoclorito.

Pueden ser muchas las causas y las evidencias que pueden llevar a algunos a considerar un error flexibilizar ciertas medidas relacionadas con el control de la COVID-19, pero de nuevo estamos ante un panorama que aconseja mucho rigor, pues una cosa es quitarse el nasobuco y otra bien distinta es despojarnos del control, pues este debe imperar a la altura y riesgo de eso que todavía anda, y mata.