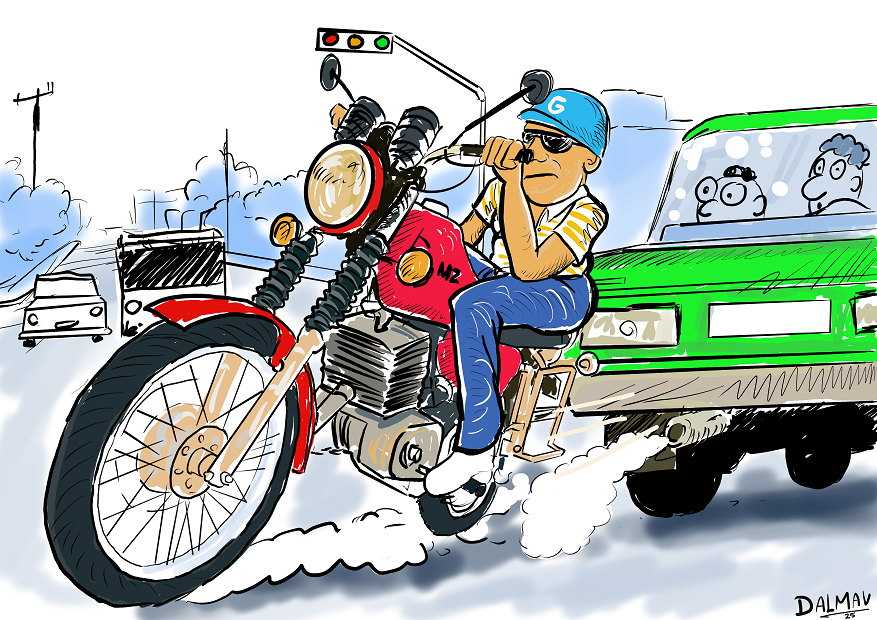

El sonido del acelerón cortó el aire como un cuchillo. Un conductor imprudente, armado con su casco, moto y su evidente falta de responsabilidad- pasó a centímetros del guardabarros de un carro -detenido debido a la luz roja del semáforo- en la céntrica esquina de Paseo y 5 Oeste.

El sonido del acelerón cortó el aire como un cuchillo. Un conductor imprudente, armado con su casco, moto y su evidente falta de responsabilidad- pasó a centímetros del guardabarros de un carro -detenido debido a la luz roja del semáforo- en la céntrica esquina de Paseo y 5 Oeste.

El suceso paralizó a los espectadores.

-¡Loco desgraciado! ¿No ves el semáforo? -gritó un hombre desde un auto detenido, sacando medio cuerpo por la ventana, el rostro contraído entre el enojo y el susto.

El imprudente ni siquiera volteó. Siguió su camino como si las reglas, los gritos y las vidas que rozó no fueran con él.

Por un instante, el tiempo se resumió en ¿y si...?

Un abuelo que compraba el pan. Podría haber estado en el suelo, con alimento esparcido sobre el asfalto y las varillas de sus 70 años rotas bajo el peso de un vehículo. Su esposa, en casa, seguiría esperando el desayuno que nunca llegaría. La ambulancia, los vecinos gritando, los nietos recibiendo la noticia antes de entrar a la escuela.

Una niña vestida de uniforme. Su mochila de Frozen podría haber quedado aplastada bajo una llanta, su madre gritando su nombre en un registro que solo surge del pánico más profundo. El cruce se habría llenado de testigos impotentes, del llanto de otros niños, del policía anotando datos con mano temblorosa.

Un camionero, rumbo al trabajo. Habría pasado el resto de su vida repitiéndose que no fue su culpa, que él tenía el verde, que no pudo frenar a tiempo. Las pesadillas lo visitarían con el sonido del golpe, con la imagen de un cuerpo pequeño volando por los aires.

El imprudente, a la fuga. Quizá ni siquiera se habría detenido. Habría seguido su camino, con el corazón latiéndole en la garganta, hasta que la policía lo interceptara horas después. O tal vez él también estaría tendido en el pavimento, víctima de su propio descuido, mientras alguien llamaba a emergencias con voz quebrada.

Pero no pasó. Esta vez.

El abuelo ajustó su bolsa con dedos temblorosos, la niña fue jalada por su madre hacia la acera opuesta, y el camionero maldijo en voz baja antes de seguir su ruta. El hombre que gritó desde el auto respiró hondo, como si acabara de esquivar algo más que un accidente.

La ciudad, indiferente, siguió su ritmo.

La cruda aritmética de la irresponsabilidad. Cada año, historias como esta -pero con finales trágicos- se repiten en calles de todo el mundo. No son accidentes: son negligencias disfrazadas de prisa, de egoísmo, de esa peligrosa idea de que las reglas son para otros. El semáforo en rojo no es una sugerencia, es la línea entre el orden y el caos; entre llegar tarde y no llegar nunca.

Mientras tanto, en algún otro cruce de la ciudad, otro motorista acelera contra el rojo. Y en alguna acera, alguien -un niño, un anciano, un padre- pisa la calle sin saber que hoy, otra vez, la suerte (y no la responsabilidad) es lo único que separa la rutina de la tragedia, y no debería ser.